荒茶工程

摘んだ生葉をただちに蒸すことにより、酸化(発酵)を防ぎ、 緑茶の色合いや香りをそのままに保つよう努めます。

良いお茶づくりの第一歩は、良い茶園づくりに努め良い生葉を収穫すること。摘採は新芽だけを刈り取るように浅目で機械刈りを行います。手摘みは収量こそわずかですが、新芽のやわらかい部位を見極められるため、更に上質な生葉が摘採されます。

刈り取った生葉をそのままの状態で放置すると、生葉の呼吸により熱を持ち葉焼け(茶色に変質、異臭の発生)します。そのため、蓄熱しないよう生葉コンテナで保管します。コンテナ投入時は湿度の高い空気を送風し、その後は送風と無風とを一定間隔で繰り返します。これにより水分の保持と呼吸熱の低下を図ります。

生葉の状態により蒸熱時間を変更します。生葉は重ならないように薄く広げ均一に蒸し上げます。蒸熱後の香りや葉の状態を確認し再度微調整を行います。香りや葉の色、葉を手で潰した時の感触、染み出る水の色など、経験と五感を働かせます。

蒸した生葉を高温のまま放置すると、鮮やかな色合いが失われ香味も悪くなります。それを防ぐために風を送り、室温程度までムラなく冷却することで、茶葉の色沢や香味を保持します。

茶葉の色味・香味の向上と次の粗揉(そじゅう)工程の時間を短縮して、鮮度を保つために行います。ここでは乾燥した熱風を送り込みながら打圧を加える事で、茶葉表面の蒸し露を取り除いて乾燥効果を高めます。

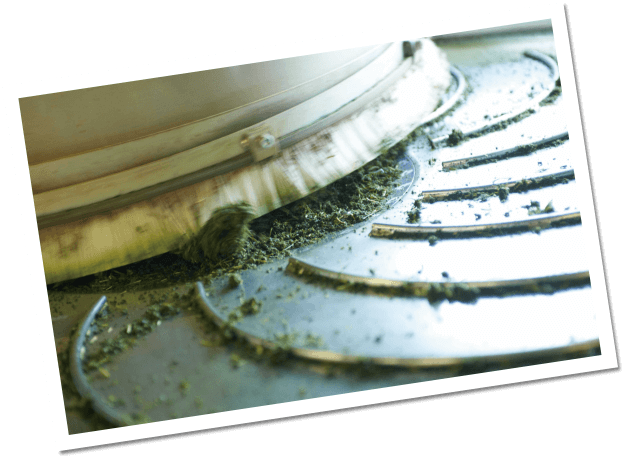

粗揉は茶葉を熱風の中でかきまぜ、揉みながら圧をかける事で茶葉の水分を均一に効率よく蒸発させます。ここでは風量や湿度に注意して、葉の表面が乾く事で破砕して粉れないように留意します。

製造工程中で唯一熱を加えずに揉む工程です。葉の表面に比べて茎や葉の内部は乾燥しにくいので、十分に水分を揉み出し、茶葉全体の水分を均一にします。

揉捻(じゅうねん)後の茶葉は萎縮し、形も不揃いで水分含有量もまだ多いため、乾燥した熱風を送り軽く揉みながら細くします。この工程で水分が飛び茶葉の重さは3分の1程度になります。

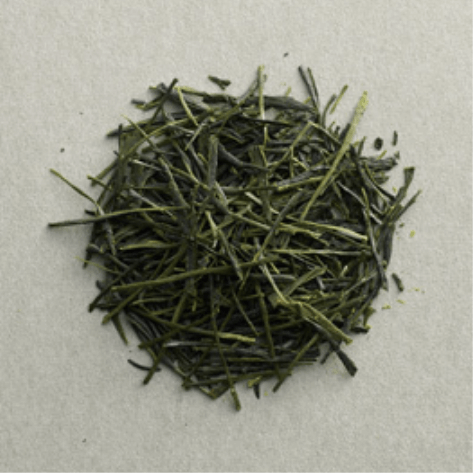

精揉は加圧して揉み込んで形を整える工程です。乾燥を進め均一に水分を除去し、茶葉を撚りながら細くします。この工程終了時には手からサラサラと落ちていく状態になります。

茶葉を熱風にあてて乾燥させます。茶葉投入時は水分が多いため、熱風温度を低くして風量を多めとし、水分が少なくなったら温度を高めにして風量を少なくします。この最終工程で茶葉の水分量は5%程度となり、香味も発揚します。

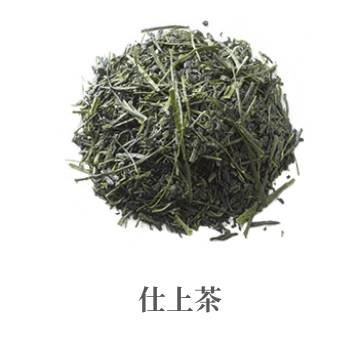

仕上げ茶工程

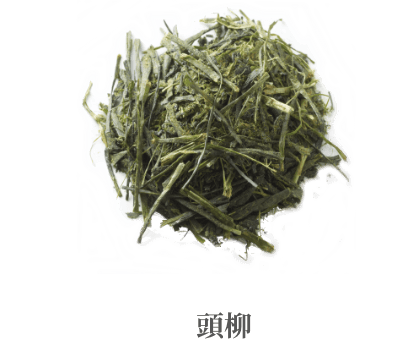

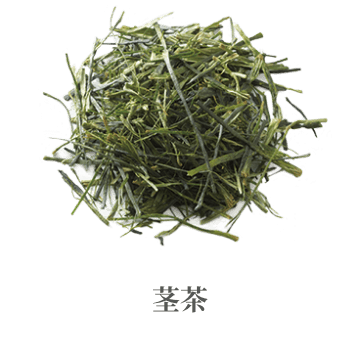

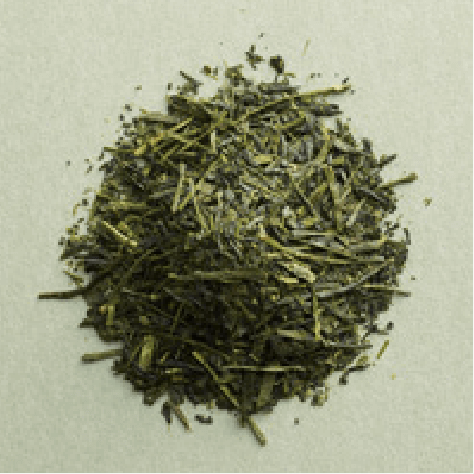

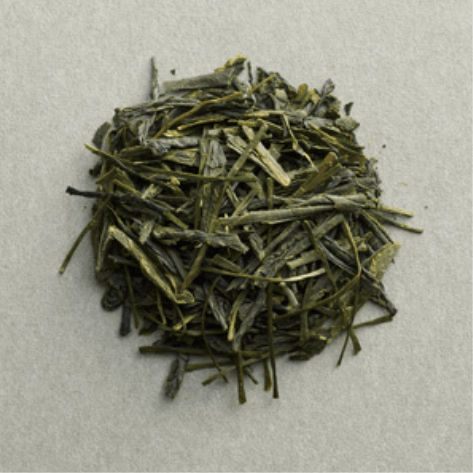

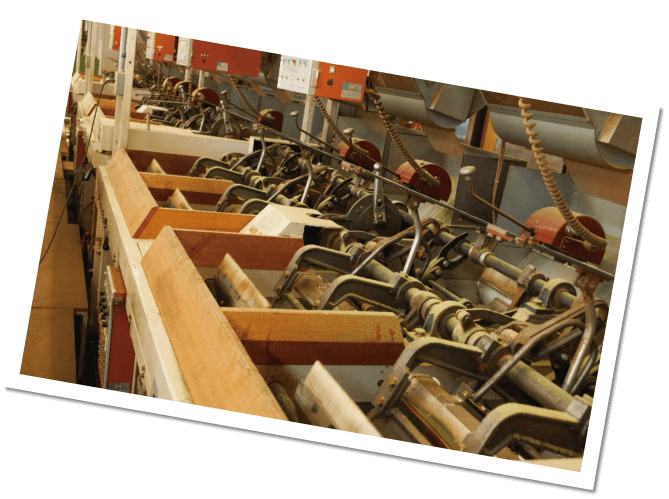

荒茶は茶葉の形が大小さまざまな状態で混じりあっているので、これを部類ごとに選り分けします。

そして火入れを行う事で、茶の香りや味を引き出し、最終工程で合組み(ブレンド)します。

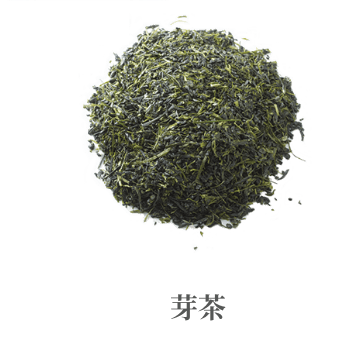

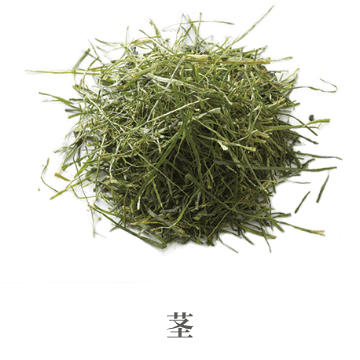

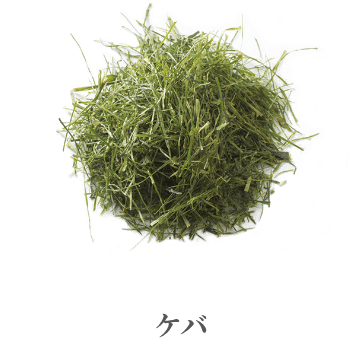

荒茶は総合仕上機でいくつかの部類に分けられます。何故分ける必要があるのか?それはお茶の特性をより良く引き出すためです。例えば細粉は急須の茶こしの目詰まりとなったり、ケバは仕上茶に多く含まれると味や見た目を損なうため、まずは部類ごとに選り分けます。

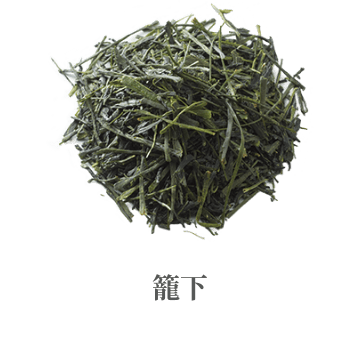

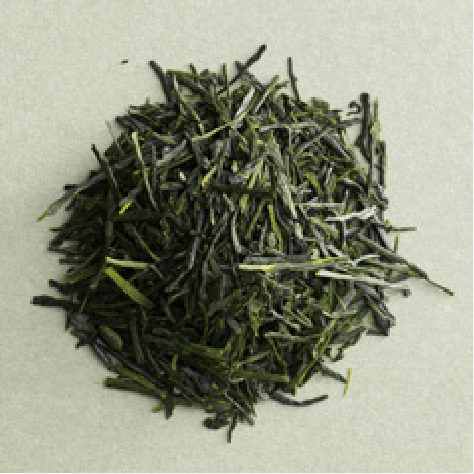

選り分けした部類の内、仕上茶となるのは主に籠下と芽茶です。籠下には茎がいくらかまじっているため、籠下を色彩選別機にかけて白い茎の部類を外します。それにより濃緑色の籠下の見栄えがより上質になります。

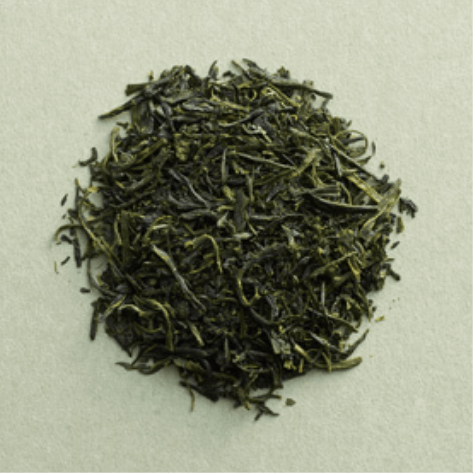

乾燥(火入れ)工程は主に籠下と芽茶になります。荒茶で5%程ある水分を3%程まで下げる事で仕上茶の保存効果を高めます。籠下と芽茶を乾燥し、すぐに自然冷却を行い、その後唐箕機で風をあて軽く細かい部位を外し、お茶の成分を多く含む重い部位を主に使用する事で、色味や香味がより上質になります。

一般的に籠下と芽茶を合組(ブレンド)して仕上茶となります。茶葉は摘んだ時期、場所、品種、荒茶の仕上がり方により、各々特徴が異なります。その特徴を活かした合組を行う事に熱意を注ぎます。

お茶の働き

- 茶カテキンはがん細胞の突然変異の抑制、進展段階の抑制、がん細胞の自己死滅の促進、転移抑制、血管新生抑制に効果があると期待されています。

- 茶カテキン類は血圧上昇の抑制作用があるとされ、特にギャバロン茶はその効果が高いと言われています。

- 茶カテキンは、悪玉コレステロール値の上昇を抑え、善玉コレステロール値を上昇させるとされ、一息つく時や食事のお供にお茶を飲用すると良いと言われます。

- 疲労回復や代謝効果を高めるビタミンCは煎茶に多く含まれます。

- 茶カテキン類には、インフルエンザウイルスの増殖を抑制することが期待されています。

- お茶でうがいすることで、のどの傷み・鼻水・咳の症状が抑えられると言われます。

- アレルギー症状の改善には緑茶に含まれるメチル化カテキンが効果的とされ、お茶の品種でべにふうきには多く含まれているため、花粉症に関係する眼のかゆみや鼻づまりを軽減するとされます。

- お茶にはカフェインが含まれ、眠気・倦怠感の改善に効果があり、飲用後の即効性も認められます。

- お茶特有のアミノ酸であるテアニンは、血圧を低下させる傾向を示す事と、リラックス効果があるとされます。

- 茶カテキンには神経細胞の損傷を防ぐ作用があるとされ、テアニンには認知症を予防する効果が期待されています。

- 緑茶カテキンは食事と共に摂取すると、体内へ蓄積する糖が減少し、その糖から生成する脂肪も結果的に少なくなるため、ダイエット効果が期待されます。

- 緑茶にはカフェインが含まれており、運動の20分程前に飲用すると体内の脂肪が燃焼されやすくなり、結果的にダイエット効果を高めるとされます。

- 緑茶には食物繊維が含まれており、スムースな便通を促す作用があると言われます。

- 緑茶に含まれるカテキン類・フラボノール類・クロロフィルは、悪臭物質の吸収、吸着、その他の反応を通じて消臭作用があります。

- 緑茶抽出物やカテキン類は虫歯菌の繁殖を抑える効果を持つとされます。

- 緑茶カテキンは人の腸内に生息する善玉菌を増やし、悪玉菌を減少させると言われます。

- 緑茶カテキンは腸管出血性大腸菌O-157に対する殺菌作用や、ベロ毒素に対する抗毒素作用をしめすと言われます。